ご興味がありますか?今すぐご連絡を

ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。

sales@senecaesg.com

温室効果ガス(GHG)プロトコルは、温室効果ガスの排出量を測定・管理するための世界標準を定めたもの。世界資源研究所(WRI)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)によって開発され、企業、政府、その他の組織が二酸化炭素排出量を監視・管理するための枠組みを提供している。その主な目的は、炭素排出量の計算と報告を統一し、気候変動に対する世界的な取り組みを支援することである。GHGプロトコルは、排出量の算定と報告に関する包括的なガイドラインを提供し、持続可能性に向けたさまざまなセクターの活動を支援している。

最近の統計は、今日の環境情勢におけるGHGプロトコルの重要性の高まりを裏付けている。カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)の2023年の報告書によると、フォーチュン500社のうち92%以上の企業がGHGプロトコルの基準に従って排出量を報告している。これは、わずか10年前に比べて大幅に増加したことを意味し、気候変動問題に直面して透明性と行動に対する企業のコミットメントが高まっていることを示している。

GHGプロトコルでは、排出量管理のプロセスを合理化するために、排出量を3つのスコープに分類している。この記事では、Scope1、Scope2、Scope3排出量の複雑さを掘り下げ、各カテゴリーの意味合いと管理戦略を深く理解することで、企業が効果的に二酸化炭素排出量を削減し、環境の持続可能性を高めるための基礎を提供する。

スコープ1とは、組織が管理または所有する排出源か ら発生する直接的な温室効果ガス排出のことである。これには、所有または管理されているボイラー、炉、車両、その他の機器での燃焼による排出が含まれる。

スコープ1排出の例としては、社有車の化石燃料の 燃焼から放出される二酸化炭素、農作業から のメタン排出、化学物質の生産工程からの亜酸化窒素排 出などがある。直接排出は、企業の直接的な業務や活動の結果で あるため、測定と管理が最も容易である。

スコープ1の排出量は、企業の事業活動によって直接排出されるもので、計算は簡単なように見えるが、いくつかの課題がある。大きな問題の一つは、燃料の使用量や産業プロセスをCO2換算排出量に換算するために重要な、正確な排出係数データを入手することである。例えば、天然ガスを燃焼させた場合の排出係数は、ガスの供給源や組成によって異なるため、排出量計算が不正確になる可能性がある。

もう一つの課題は、企業の事業活動におけるすべてのスコープ1排出源を確実に把握することである。大規模で多様な事業を展開する企業では、冷媒の漏れによる逃散排出や廃棄物処理工程からのメタン排出など、直接的な排出源を十分に特定できない可能性がある。これは、操業が広範囲かつ複雑な石油・ガス業界では特に困難であり、すべての直接排出源を正確に追跡することは困難である。

最後に、中小企業は、詳細なスコープ1排出量評 価を実施するための技術的専門知識や資金的資源が 不足している場合が多い。例えば、燃焼に よる排出量を正確に測定するためには、燃焼科学 の知識と正確な燃料使用量のデータが必要であ るが、持続可能性に特化したチームを持たない中小企 業では、このようなデータを入手できなかったり、容易に 理解できなかったりする可能性がある。

スコープ1排出量の削減は、持続可能性への取り組みを強化し、カーボンフットプリントの削減を目指す組織にとって極めて重要である。ここでは、効果的に実施できるいくつかの戦略を紹介する:

スコープ2排出量は、購入電力、蒸気、暖房、冷房の 消費による間接的な温室効果ガス排出量であり、当 社が生産したものではなく、他の事業体が生産したも のである。これらの排出は、エネル ギーが生成された場所で発生し、組織のエネル ギー使用に起因する。

スコープ2排出の例としては、企業が オフィスや製造工場で使用する電力を生産す るために化石燃料を燃やす発電所から排出され る二酸化炭素がある。企業が温室効果ガスを直接排出していなくても、生産されたエネルギーを消費しているため、排出の責任がある。

購入電力や暖房などの間接的な排出源から生じるスコープ2排出量の算定は、主にこれらの排出源の炭素強度を特定することが難しいため、困難である。電気の二酸化炭素排出量は、電源や地域のエネルギーミックスによって異なるため、正確な評価が難しくなる。

企業は、購入するエネルギーの生産方法をコントロールできないことが多く、スコープ2排出量の計算と削減が難しくなっている。さらに、グローバルに事業を展開する地域によって、報告基準やエネルギーミックスが異なるため、さらに複雑さが増す。異なる地域やエネルギー源の信頼できる最新の排出係数を入手することもハードルとなっている。

正確な持続可能性報告のためには、企業は温室効果ガスプロトコルのような標準化された方法を採用し、正確なデータを得るためにエネルギー供給会社と協力する必要がある。このような困難があるにもかかわらず、Scope2排出量を正確に計算することは、気候への影響を把握し、緩和することを目指す企業にとって不可欠である。

スコープ2排出量の削減は、間接的な環境影響を最小限に抑え、持続可能性を推進しようとする企業にとって極めて重要である。以下の戦略を実施することで、スコープ2排出量を大幅に削減することができる:

スコープ3の排出は、組織が直接所有または管 理するものではないが、組織に関連する活動から生 じる。バリューチェーン全体を通じて発生し、上流と下流 の両方の排出を含む、多くの組織にとって最大の温室 効果ガスの発生源であることが多い。上流部門での排出には、購入品の生産と輸送、出張、 従業員の通勤などが含まれる。下流の排出量には、販売した製品の使用、使用済み製品の廃棄、投資などが含まれる。

例えば、原材料の製造、工場への輸送、最終製品の顧客への出荷に伴う排出は、すべてスコープ3に該当する。また、製品廃棄後の廃棄物処理による排出もスコープ3に該当する。サプライチェーンが複雑であるため、これらの間接的な排出量を追跡することは難しいが、包括的な温室効果ガス削減を目指す組織にとって、スコープ3の排出量に取り組むことは不可欠である。

スコープ3排出量の算定は、購入した商品の生産から販 売した製品の使用済み処理までを含む広範で多様なバ リューチェーンのために複雑である。重要な課題は、間接的な活動の可視性と管理 が限定的であることである。多くの場合、企業はサプ ライヤーの排出量データや製品の全ライフサイクルに 直接アクセスできないからである。この問題は、地域や業種によって排出量報告基準が一貫していないため、データ収集が困難であることによって悪化している。

出張、従業員の通勤、製品の使用による排出量を正確に推計するには、平均的なデータで仮定を立てる必要があり、それは不正確である可能性がある。また、収集と分析に必要なデータ量は、管理と検証に多大なリソースを必要とする。このような課題があるにもかかわらず、温室効果ガス排出量の大幅削減を目指す組織にとって、スコープ3排出量の管理は極めて重要である。これらの障害を克服するために、企業はサプライチェーン・パートナーとのパートナーシップを強化し、より優れたデータ管理システムに投資し、標準化された報告の枠組みを推進する必要がある。

スコープ3排出量に取り組む戦略には、組織の直接的な管理範囲を超えて、バリューチェーン全体に焦点を当てた思慮深いアプローチが必要である。効果的な戦略には以下のようなものがある:

スコープ1、2、そして特にスコープ3の排出量に対処することは、単に規制遵守や社会的営業許可の維持にとどまらず、市場におけるイノベーション、効率性、競争優位性を促進する戦略的必須事項である。すべてのスコープにおいて、温室効果ガス(GHG)排出量を積極的に管理し、削減している企業は、気候変動に対する世界的な取り組みに貢献するだけでなく、持続可能性におけるリーダーとしての地位を確立している。透明性を促進し、ブランドの評判を高め、ステークホルダーを環境問題への取り組みに参加させることで、企業は環境への影響にとどまらない具体的な利益を実現することができる。その中には、エネルギー効率化によるコスト削減、規制変更への対応力、より強固で持続可能なサプライチェーンなどが含まれる。世界がますます環境スチュワードシップを企業に求めるようになる中、排出量を効果的に測定、管理、削減する能力は、長期的な成功にとって極めて重要である。

情報源

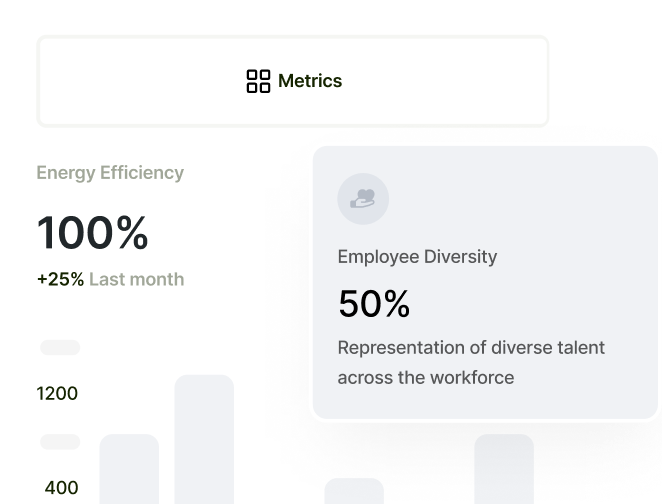

ポートフォリオのESGパフォーマンスを監視し、独自のESGフレームワークを作成、より良い意思決定をサポートします。

ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。

sales@senecaesg.com7 Straits View, Marina One East Tower, #05-01, Singapore 018936

+(65) 6223 8888

Gustav Mahlerplein 2 Amsterdam, Netherlands 1082 MA

(+31) 6 4817 3634

77 Dunhua South Road, 7F Section 2, Da'an District Taipei City, Taiwan 106414

(+886) 02 2706 2108

Viet Tower 1, Thai Ha, Dong Da Hanoi, Vietnam 100000

(+84) 936 075 490

Av. Santo Toribio 143,

San Isidro, Lima, Peru, 15073

(+51) 951 722 377

1-4-20 Nishikicho, Tachikawa City, Tokyo 190-0022